突出問題:20世紀八九十年代以來,隨著南京工業化、城鎮化的快速推進,城市面積和人口不斷擴張,“重化圍江”問題嚴重,沿岸亂佔亂用現象突出,大量生産生活污水流入秦淮河。2017年前,秦淮河水質常年劣Ⅴ類,主要支流總體為黑臭狀態,水生態系統退化嚴重,流域生態安全面臨嚴峻挑戰。

主要做法:南京市委市政府堅持以習近平生態文明思想為指導,按照“治理從嚴、文化賦能、市場反哺、機制保障”的思路,積極探索特大城市內河污染治理新路徑。“治理從嚴”,即按照“三水統籌”要求推進流域治理,強力實施侵佔物體拆除、控源截污、河道清淤等綜合措施。大力整治水環境,補齊基礎設施短板,2016年以來新改擴污水處理廠16座,新增污水日處理能力93萬噸,整治幹、支流河道約160條段以及沿河排口1300余個,實施生態清淤200萬立方米;堅持幹流自然恢復、支流人工修復理念,統籌水生態保護與修復,在月牙湖、莫愁湖等水體開展人工重建和自然恢復,逐步完善水生態系統結構和功能;構建“長江—石臼湖—秦淮河”水系大迴圈,迴圈利用城市污水處理廠尾水,有效保障生態水位。“文化賦能”,即充分挖掘歷史資源,全面修繕和保護沿線歷史文化,滿足市民對高品質生活的追求。秦淮河畔建成市民休閒廣場32處,濕地公園7處,連通濱江風光帶構建長江南岸長達100公里的綠道,打造48公里“明外郭—秦淮新河百里風光帶”,按照“保護更新老城”的思路對沿河糖坊廊河房、秦大士故居等傳統民居開展修繕保護,通過文化紐帶促進區域融合與創新發展,實現南京主城與周邊組團(包括南部新城、江寧片區)的協同共進,使之成為一條盡顯人水和諧的文化之河。“市場反哺”,即以水為媒,通過開展秦淮河水環境綜合治理,推進沿岸産業綠色轉型,融合水陸濱河空間,打造城市休閒文化旅遊帶,形成投入産出的良性迴圈。一大批先進製造業、物流業、電子資訊和文化旅遊等新興産業,坐落在秦淮河流域(南京片)兩岸,2021年區域每人平均GDP達到18.7萬元,遠高於全省和全國平均水準。點亮內秦淮河“夜間經濟”,開發不同主題特色的“外秦淮河水上觀光”産品,傾心打造“黃金賽道”,5年來成功舉辦120場龍舟比賽、20場次皮划艇比賽,城市知名度和開放度不斷提升。“機制保障”,即建立統一指揮、協調有力的責任體系,出臺《秦淮河重點斷面水質改善工作方案》《外秦淮河七橋甕等7個斷面水質達標工作方案》等系列方案,形成共抓共治工作格局。探索形成“河長制”“1+N”綜合治管模式,實施“拆、截、清、修、引、測、管、景”河道整治“八字法”,在市級層面建立起“重點斷面水環境區域補償機制”,涵蓋秦淮河流域的15個重點斷面,按照“半月監測、半年通報、按年結算”,2018年以來收繳補償資金4.7億元,用於秦淮河保護。

治理成效:2019年以來,秦淮河流域水環境品質明顯改善,外秦淮河七橋甕、秦淮河干流洋橋等斷面水質達到或優於Ⅲ類;幹流自然岸線率達到90.4%,底質生境明顯改善,底棲動物優勢種轉變為軟體動物螺類和甲殼類,發現江蘇省重點保護水生野生動物鳊,水生動植物多樣性水準明顯提升;2021年秦淮河東山站生態流量(水位)得到常態化保障。秦淮河的煥然新顏,讓沿岸多處成為“美麗打卡地”,沿岸經濟高品質發展,彰顯了南京山水城林融為一體的特色。

經驗啟示:南京市統籌水環境、水生態、水資源、水文化等要素構建秦淮河綜合治理體系,實現流域水環境品質明顯改善,可為長江流域城市內河治理提供借鑒。

|

|

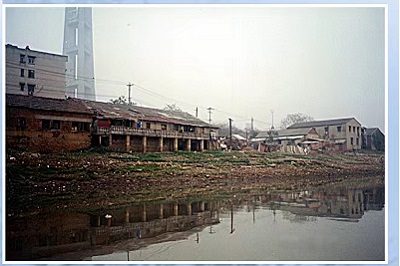

| 外秦淮河入江口(治理前) | 外秦淮河入江口(治理後) |

|

|

| 外秦淮河石頭城段(治理前) | 外秦淮河石頭城段(治理後) |

|

|

| 外秦淮河水木秦淮段(治理前) | 外秦淮河水木秦淮段(治理後) |

|

|

| 外秦淮河賽虹橋段(治理前) | 外秦淮河賽虹橋段(治理後) |

|

|

| 秦淮河東幹長巷段(治理前) | 秦淮河東幹長巷段(治理後) |

|

|

| 秦淮河東山段(治理前) | 秦淮河東山段(治理後) |

|

|

| 支流內秦淮河北段(治理前) | 支流內秦淮河北段(治理後) |

|

|

| 支流月牙湖(治理前) | 支流月牙湖(治理後) |

|

|

| 支流莫愁湖(治理前) | 支流莫愁湖(治理後) |

|

|

| 支流南河(治理前) | 支流南河(治理後) |

| 代表性圖片 |