◆中國環境報記者 王瑋

又逢“6·5”。

2015年1月1日起施行的新《環境保護法》第十二條規定:“每年6月5日為環境日。”

中國以國家立法的形式,將每年的6月5日確定為法定的環境日,這對於提高全社會的環境保護意識,增強每一個單位、每一位公民對環境保護的社會責任感,激發公眾積極參與環境保護活動的熱情,從而促進我國環境保護事業發展,推動生態文明建設具有重要意義。

2016年,環境日的主題是“改善環境品質 推動綠色發展”。這一主題既呼應了以改善環境品質為核心的“十三五”環保工作總體部署,回應了人民群眾在良好的環境中生活的迫切期待,更彰顯了環保部門加大環境監督執法力度絕不放鬆,以環保推動經濟轉型升級的堅定決心。

伴隨著新環保法的施行,環境執法的威懾力正在逐步形成

基層環保部門執法難、執法弱一直是多年來的“老大難”問題。雖然新環保法賦予了環保部門按日連續處罰、查封扣押、限産停産、移送行政拘留等強制執法權,環境監察機構也從此有了法律地位,但是,輿論對這部長了鋼牙利齒的新環保法能否嚴格執行仍抱有疑惑。

如今,新環保法實施已一年有餘,還有多少人不知道新環保法?基層執法人員適應了嗎?是否還在為單打獨鬥而苦惱?諸如環評等歷史遺留問題解決了嗎?“關鍵少數”真正重視了嗎?

新環保法正式施行的首個工作日,廣東省廣州市環保局和廣州市白雲區環保局開展聯合執法,對兩家嚴重污染環境企業造成污染物排放的設施實施了查封。

因責令停止排污拒不改正,湖南環保部門首次開出行政拘留書,湘潭市雨湖區三企業負責人被拘留。

實施新修訂的《環境保護法》、向污染宣戰的大幕就這樣拉開。

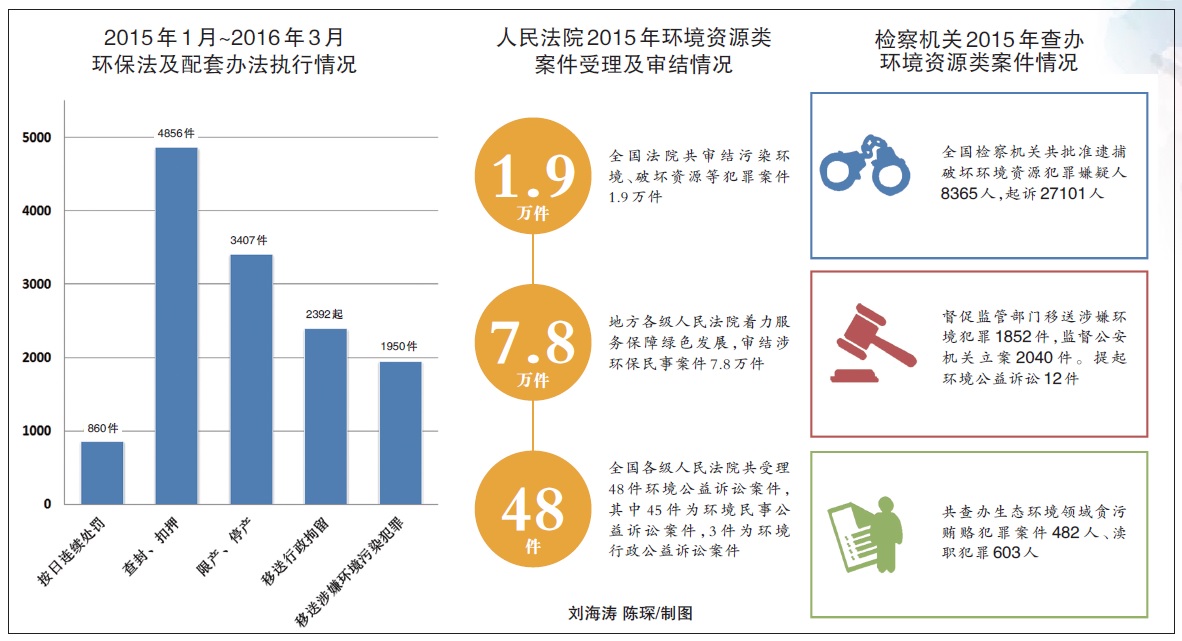

來自官方的統計數據顯示,2015年,環保部門共實施按日連續處罰案件715件,罰款數額達5.69億元;查封、扣押案件4191件;限産、停産3106件;移送行政拘留2079起;移送涉嫌環境污染犯罪案件1685件。此外,各級環保部門共下達行政處罰決定9.7萬餘份,罰款42.5億元,比2014年增長了34%。

2015年,環保部門的鐵腕執法、規範執法,在一定程度上扭轉了“違法成本低、守法成本高”的局面。守法,正在成為原來越多的企業必須堅守的底線。

公眾對環境品質改善是否滿意,是衡量環境執法效果的最重要指標。

5月23日中國政法大學發佈的《新〈環境保護法〉實施情況評估報告》認為,一年來新法實施效果明顯,各項主要環境管理制度和重要法律措施得到有效執行和遵守,環境治理成效明顯,公眾對新法的實施效果總體比較滿意。

嚴格環境執法監管的腳步不會停歇,2015年首戰告捷;未來,更值得期待!

伴隨著新環保法的施行,環境立法的系統性正在有效增強

環境保護部部長陳吉寧在2016年全國環境保護工作會議上指出,中國當前的環境保護越來越依賴國家宏觀政策來解決問題,而保持宏觀政策有效性的基礎是法治化。通過環境法律的完善和執行,使守法常態化。

環境法治化要求必須嚴格執行法律,這裡有一個前提是要確保有法可依,特別是有良法可依,也就需要健全環境法律體系,補齊立法短板。

這些年來,我國在生態環境保護方面逐漸建立了一套制度體系,僅環保法律法規就達120余部。特別是新環保法,作為環境領域的基礎性、綜合性的法律,從環境規劃、環境標準、環境監測、生態補償、排污許可、處罰問責等方面,對環保的基本制度作出了規定。

新環保法無疑深刻地影響著其他法律制訂修訂的理念和進程。

2016年1月1日起施行的新《大氣污染防治法》,是新環保法通過後修改的第一部單項法,在強化政府責任、堅持源頭治理、加大處罰力度等方面與新環保法立法理念一脈相承。

更多的地方立法,也為新環保法的順利施行,奠定了堅實基礎。

例如,河北省制定了《河北省環境保護公眾參與條例》,這是全國首部環境保護公眾參與地方性法規;2015年3月1日,江蘇省、安徽省和天津市同日實施了大氣污染防治條例;廣東省頒布了《廣東省環境保護條例》,根據新環保法授權,其中第七十九條增加了按日連續處罰行為的種類。

伴隨著新環保法的施行,司法保護環境的步伐越來越大

新環保法實施以來,在打擊環境污染犯罪方面,環保部門與公檢法機關的聯繫更加密切,執法力度明顯加大。

據統計,2015年,全國檢察機關共批准逮捕破壞環境資源犯罪5800余件8300余人,提起公訴1.7萬餘件2.7萬餘人;全國法院共受理各類環境資源行政案件39867件,審結31916件;刑事案件24222件,審結23140件;民事案件102937件,審結93367件。

2015年7月,以生態環境和資源保護等為重點,最高人民檢察院在13個省區市開展提起公益訴訟試點。截至今年3月1日,試點省份檢察機關已發現公益訴訟案件線索703件,向人民法院提起公益訴訟12件。

2015年,也被輿論稱為環境公益訴訟元年,全國各級法院共受理了48件環境公益訴訟案件,其中45件為環境民事公益訴訟案件,3件為環境行政公益訴訟案件。

2015年12月,環境保護部首次聯合公安部、最高人民檢察院對兩起性質惡劣的案件進行掛牌督辦。此外,“環保+公安”執法協作機制,已在不少地方成為常態。

2016年5月27日,“6·5”前夕,最高人民檢察院與環境保護部召開破壞環境資源犯罪專項立案監督活動聯合督導會,在共同摸排線索、相互支援配合、健全長效機制等方面形成諸多共識。

6月2日,還是“6·5”前夕,最高人民法院發佈《關於充分發揮審判職能作用 為推進生態文明建設與綠色發展提供司法服務和保障的意見》,強調將綠色發展理念作為環境資源審判的行動指南,牢固樹立嚴格執法、維護權益、注重預防、修復為主、公眾參與的現代環境司法理念。

下一步,扭住環境品質改善這個核心,加大執法監管力度,完善司法體系,解決一批公眾關注的環境問題,依然是各級環保部門和環境司法部門首要且重要的工作任務。

行百里者半九十。實現天藍地綠水凈,需要各級政府部門以更嚴更實的工作作風,切實推進環保工作法治化,推動經濟社會綠色發展,滿足公眾改善環境品質的現實需求。