新華社北京6月23日電 題:向著科技強國不斷前進——以習近平同志為核心的黨中央引領科技創新發展紀實

新華社記者吳晶、胡浩、胡喆、張泉

“立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高品質發展,必須深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略,完善國家創新體系,加快建設科技強國,實現高水準科技自立自強。”

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央審時度勢、高瞻遠矚,堅持把科技創新擺在國家發展全局的核心位置,就科技創新提出一系列新論斷、新要求,對建設科技強國進行全局謀劃和系統部署,推動我國科技事業發生歷史性變革、取得歷史性成就,為全面建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興奠定更加堅實的基礎。

站在我國和世界發展的歷史新方位,統籌把握中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局,以習近平同志為核心的黨中央創造性運用馬克思主義立場觀點方法,對我國科技發展的實踐經驗和理論方法進行系統總結,開闢了馬克思主義科技學説的新境界,開闢了堅持走中國特色自主創新道路的新境界,開闢了新時代創新發展的新境界

藍天夢、創新藥、智慧造、未來車……上海張江科學城未來公園,前來參觀上海科技創新成果展的人絡繹不絕。

2023年11月,習近平總書記來到這裡,細緻看完每個展位,有感而發:“上海取得的這些科技創新成果,讓我感到很踏實,有了更大的信心、更足的底氣。”

位於上海張江科學城的“上海光源”(2024年2月27日攝,無人機照片)。新華社記者 方喆 攝

從一顆螺絲釘也要進口到大國重器彰顯創新底氣,科學技術從來沒有像今天這樣推動國家進步、造福人民生活。

我國用幾十年的時間走完了西方發達國家幾百年走過的工業化歷程,建成全球最完整、規模最大的研發體系和工業體系,進入創新型國家行列,生産力水準和科技創新能力大幅提升。

百年未有之大變局加速演進,全球科技創新風起雲湧,為人類社會帶來深刻變革和重大影響,新一輪科技革命和産業變革正在重構全球創新版圖、重塑全球經濟結構。

站在新的歷史起點,習近平總書記深刻揭示國家興衰的“歷史邏輯”,提出“科技興則民族興,科技強則國家強”“抓創新就是抓發展,謀創新就是謀未來”。

明確“創新是引領發展的第一動力,是建設現代化經濟體系的戰略支撐”,強調創新在我國現代化建設全局中的核心地位,提出到2035年實現高水準科技自立自強,進入創新型國家前列,建成科技強國……

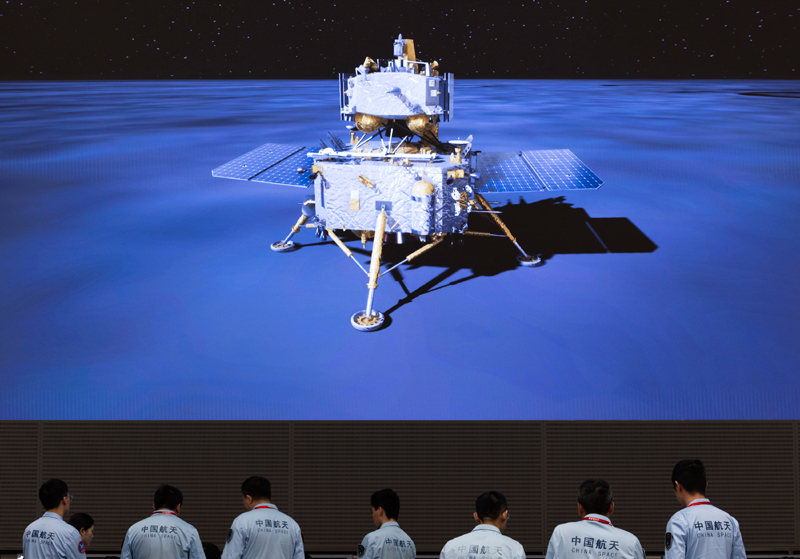

在北京航太飛行控制中心,工作人員監測嫦娥六號著陸器和上升器組合體工作情況(2024年6月2日攝)。新華社記者 金立旺 攝

以習近平同志為核心的黨中央統攬科技事業發展全局,不斷拓展新視野、提出新命題、作出新論斷,推出一系列奠基之舉、長遠之策,為建設科技強國指明瞭前進方向、提供了根本遵循。

科研院所、高校、高新技術企業、高新技術産業開發區……習近平總書記的腳步,一次次踏入創新要素最活躍的地方。

在新年賀詞中“點讚”重大科技成就,在賀電回信中致敬科技工作者……習近平總書記心中的“國之大者”,見證中國創新爬坡過坎的拼搏。

“自力更生是中華民族自立於世界民族之林的奮鬥基點,自主創新是我們攀登世界科技高峰的必由之路”。

這是在北京航太飛行控制中心拍攝的神舟十六號航太員乘組與神舟十七號航太員乘組“全家福”(2023年10月26日攝)。新華社發(韓啟揚 攝)

面對日趨激烈的國際博弈,習近平總書記從應對風險挑戰的維度揭示科技創新的“倒逼邏輯”,提出“重大科技創新成果是國之重器、國之利器,必須牢牢掌握在自己手上”;從時代進步的維度揭示經濟社會發展的“現實邏輯”,提出“中國要強,中國人民生活要好,必須有強大科技”。

這是直面複雜多變內外部環境的清醒研判:

“關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的”;

“不能總是用別人的昨天來裝扮自己的明天”;

“一個網際網路企業即便規模再大、市值再高,如果核心元器件嚴重依賴外國,供應鏈的‘命門’掌握在別人手裏,那就好比在別人的墻基上砌房子,再大再漂亮也可能經不起風雨,甚至會不堪一擊”……

“形勢逼人,挑戰逼人,使命逼人”,解決這些“卡脖子”問題,最終要靠自己。

我國北斗三號全球衛星導航系統最後一顆組網衛星在西昌衛星發射中心點火升空(2020年6月23日攝)。新華社記者 江宏景 攝

從國家急迫需要和長遠需求出發,我國在農作物種子、石油天然氣、基礎原材料、工業軟體、科學試驗用儀器設備、化學製劑等方面全力攻堅,加快突破一批藥品、醫療器械、醫用設備、疫苗等領域關鍵核心技術。

“堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,加快實現高水準科技自立自強”。

統籌科技創新對發展和安全的支撐能力,黨中央、國務院2016年發佈實施《國家創新驅動發展戰略綱要》,接續實施《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》、前瞻謀劃2021-2035年國家中長期科學和技術發展規劃,加強戰略、規劃、計劃、項目的相互銜接和壓茬推進,在事關發展全局和國家安全的基礎核心領域瞄準前沿,部署一批戰略性重大科技項目。

進行新型舉國體制的安排,提出持續深入的要求。“中國式現代化關鍵在科技現代化”,“我們能不能如期全面建成社會主義現代化強國,關鍵看科技自立自強”。

2024年5月27日,編號為B-919G的國産大型客機正式交付東航,這是東航接收的第六架C919飛機,也是東航增訂100架C919飛機訂單的首架機。

一架中國商飛公司C919客機在新加坡航展上做飛行表演(2024年2月20日攝)。新華社發(鄧智煒 攝)

就在10年前,習近平總書記在中國商飛公司考察時登上C919大型客機展示樣機,詳細了解有關設計情況。他指出:“我們要做一個強國,就一定要把裝備製造業搞上去,把大飛機搞上去,起帶動作用、標誌性作用。”

C919大飛機實現商業運營,國産大型郵輪投入運營,中國空間站全面建成,鋰電池、光伏産品揚帆出海……

國産首艘大型郵輪“愛達·魔都號”停靠在上海吳淞口國際郵輪港(2024年1月1日攝,無人機照片)。新華社記者 丁汀 攝

奮進在建設科技強國的大道上,我們把國家和民族發展放在自己力量的基點上,我國科技實力和整體水準得到顯著提升,在若干戰略必爭領域實現“後發先至”,為推動國家發展轉入創新驅動軌道贏得主動、贏得優勢、贏得未來。

在習近平總書記擘畫指引下,黨的十八大以來,創新驅動發展戰略加快實施,我國科技創新從量的積累向質的飛躍、從點的突破向系統能力提升轉變,走出一條從人才強、科技強,到産業強、經濟強、國家強的發展道路

黨的二十大對深化黨和國家機構改革作出重要部署,黨的二十屆二中全會審議通過《黨和國家機構改革方案》,同意將其中涉及國務院機構改革的內容提交第十四屆全國人民代表大會第一次會議審議,統籌國家創新體系建設和科技體制改革部署同步推進。

2023年3月10日,十四屆全國人大一次會議表決通過關於國務院機構改革方案的決定,其中一項備受關注——加強黨中央對科技工作的集中統一領導,組建中央科技委員會,中央科技委員會辦事機構職責由重組後的科學技術部整體承擔……

向深水區挺進,啃難啃的骨頭。以習近平同志為核心的黨中央堅持黨對科技事業的全面領導,牢牢把握科技體制改革正確方向。

這是雄安新區中關村科技園(2024年3月28日攝)。新華社記者 牟宇 攝

——堅持人才是第一資源,最大限度激發人才創新創造活力。

“不能讓繁文縟節把科學家的手腳捆死了,不能讓無窮的報表和審批把科學家的精力耽誤了!”2018年兩院院士大會上,習近平總書記的一番話講到了科技工作者的心坎裏,更找準了改革的關鍵處。

國家重點研發計劃需填報的表格由57張精簡為11張;國家自然科學基金項目全面實行“無紙化”申請,為科研人員節省大量“跑腿”報材料時間;國家科技計劃按照不超過5%的比例開展隨機抽查,檢查數量和頻次進一步減少。

以破除“唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項”的“四唯”現象和“立新標”為突破口,創新價值、能力、貢獻為導向的人才評價體系和“不拘一格用人才”的氛圍正在形成;

以“揭榜挂帥”“賽馬制”等支援科學家大膽探索,賦予科研人員更大經費使用自主權,廣大科技工作者勇闖創新“無人區”,更多青年在重大科研任務中挑大梁。

參展商在第135屆廣交會新能源展區佈置鋰電池展品(2024年4月15日攝)。新華社記者 劉大偉 攝

——堅持科技創新和體制機制創新“雙輪驅動”,營造良好的創新生態和政策環境。

加快對分散在40多個部門的近百項科技計劃優化整合,科技資源配置分散、封閉、重復、低效的痼疾得到明顯改善;

《深化科技體制改革實施方案》提出143項政策措施,科技體制改革“施工圖”一目了然;

《促進科技成果轉移轉化行動方案》《關於深化科技獎勵制度改革的方案》等一系列文件密集出臺;

……

在西太平洋海域,“蛟龍”號載人潛水器離開“向陽紅09”科學考察船準備進入水中,進行中國大洋38航次最後一潛(2017年6月13日攝)。新華社記者 劉詩平 攝

全面發力、多點整合。改革對科技工作的系統性佈局、整體性推進讓創新資源的配置進一步優化,國家創新體系整體效能顯著提升。

2024中關村論壇為來自40多個國家和地區的3000多項科技成果搭建交易共用平臺;上百家科研院所集中在雄安新區發佈大批前沿成果……圍繞創新鏈佈局産業鏈,開闢新賽道,塑造新優勢。

這是2024中關村論壇年會開幕式中的重大科技成果發佈環節(2024年4月25日攝)。新華社記者 任超 攝

“按比例賦權”“先確權後轉化”“先使用後付費”……圍繞産業鏈部署創新鏈,更多創新主體踴躍發明創造,更多科技成果從書架到貨架,從實驗室搬上生産線。

“如果把科技創新比作我國發展的新引擎,那麼改革就是點燃這個新引擎必不可少的點火係。”

“墨子”傳信、“神舟”飛天、“北斗”組網、“嫦娥”探月、“蛟龍”入海、“天眼”巡空……

這是在青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市冷湖鎮賽什騰山拍攝的中國科學技術大學和中國科學院紫金山天文臺聯合研製的大視場光學成像望遠鏡——墨子巡天望遠鏡(2024年4月20日攝)。新華社記者 張龍 攝

世界智慧財産權組織報告顯示,我國全球創新指數排名從2012年的第34位上升到2023年的第12位。

在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,加快實現高水準科技自立自強,不斷培育壯大新質生産力,科技強國建設必將一路壯闊,為實現中華民族的偉大復興助力賦能

“要著眼國家戰略需求,統籌推進傳統産業改造提升、新興産業培育壯大、未來産業超前佈局,全面釋放實體經濟和數字經濟融合效能,因地制宜發展新質生産力。”不久前,習近平總書記在山東考察並主持召開企業和專家座談會,又一次對發展新質生産力作出新部署,提出新要求。

今天,科技創新滲透于生産力諸要素中,轉化為實際生産能力,能夠催生新産業、新模式、新動能。

這是2024年2月26日拍攝的位於貴州的“中國天眼”(無人機全景圖片,維護保養期間拍攝)。新華社記者 歐東衢 攝

從在地方考察時首次提出“新質生産力”,到在中央經濟工作會議部署“發展新質生産力”;從強調“要以科技創新引領産業創新,積極培育和發展新質生産力”,到指出“科技創新是發展新質生産力的核心要素”……

隨著我國進入高品質發展階段,以習近平同志為核心的黨中央敏銳洞悉時代所需、發展所急、大勢所趨,創造性提出發展新質生産力重大論斷,深刻回答了“什麼是新質生産力、為什麼要發展新質生産力、怎樣發展新質生産力”等重大理論和實踐問題。

“加強量子科技發展戰略謀劃和系統佈局”“把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口”“推動我國新一代人工智慧健康發展”……一次次中央政治局集體學習,展望科技前沿。

浙江“要在以科技創新塑造發展新優勢上走在前列”,湖南“要在以科技創新引領産業創新方面下更大功夫”,重慶要“加強重大科技攻關,強化科技創新和産業創新深度融合”……一次次深入基層考察調研,打開未來佈局。

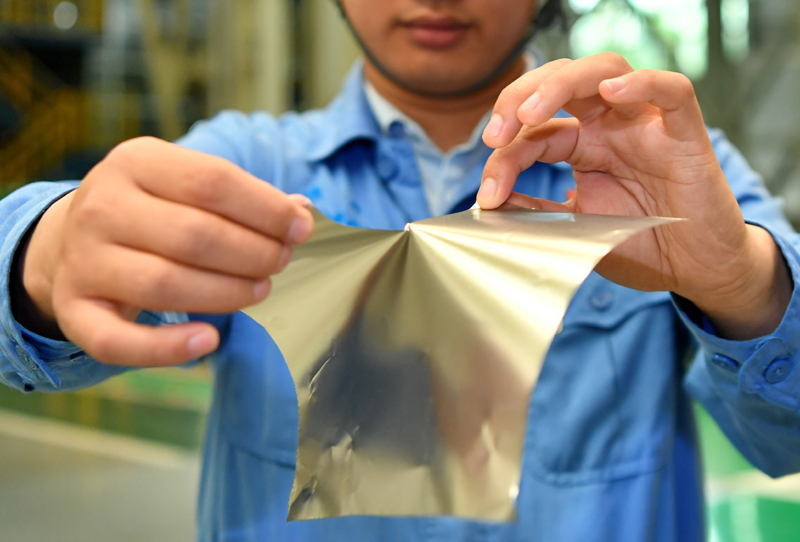

2017年,習近平總書記第一次走進山西太鋼的生産車間,“85後”技術員廖席正在進行“手撕鋼”的艱難探索,總書記的鼓勵讓他燃起新的希望。

在位於山西的太鋼集團,員工展示用手撕開0.02毫米厚的超薄帶狀不銹鋼(2019年5月24日攝)。新華社記者 曹陽 攝

三年後,全球最薄“手撕鋼”研製成功,這家全球最大不銹鋼企業從鉅額虧損實現鳳凰涅槃。

習近平總書記深情寄語:“希望你們再接再厲,在高端製造業科技創新上不斷勇攀高峰,在支撐先進製造業方面邁出新的更大步伐。”

誰能搶佔科技創新制高點,誰就將擁有新的戰略資本和戰略優勢;誰能聚天下英才而用之,誰就能牢牢把握髮展新質生産力的主動權。

科研院所、工廠車間、青青校園,習近平總書記邀科學家交流座談,向“大國工匠”慰問勉勵,對青年學生諄諄教誨,弘揚中華民族尚賢愛才的優良傳統,揭示人才對科技創新、國家發展的重要意義。

國際熱核聚變實驗堆、平方公里陣列射電望遠鏡、深時數字地球、海洋負排放……在一系列國際大科學計劃和大科學工程中,我國科技工作者積極承擔項目任務,深度參與運作管理,和各國科學家共同開展研究,為解決全球重大問題挑戰貢獻“中國智慧”。

我國首列氫能源市域列車在位於長春的中車長客試驗線進行運作試驗(2024年3月21日攝)。新華社發(中車長客股份公司提供)

“儘管中國古代對人類科技發展作出了很多重要貢獻,但為什麼近代科學和工業革命沒有在中國發生?”曾經,科學史上著名的“李約瑟之問”,發人深省。

回望中華民族苦難深重的歲月,習近平總書記一語揭示出歷史演進中蘊含的深刻邏輯。

“歷史告訴我們一個真理:一個國家是否強大不能單就經濟總量大小而定,一個民族是否強盛也不能單憑人口規模、領土幅員多寡而定。近代史上,我國落後挨打的根子之一就是科技落後。”

而今,向“新”而行、以“質”致遠的中國,舉世矚目。

北京亦莊,自動駕駛汽車往來穿梭;上海人工智慧實驗室,通用大模型體系成為多個行業的智慧助手;安徽合肥,超導量子電腦産業鏈基本形成;在位於長春的中車長客試驗線上,我國首列氫能源市域列車成功以時速160公里滿載運作……

一輛自動駕駛車行駛在北京大興國際機場到亦莊的自動駕駛線路上(2024年3月1日攝)。新華社記者 鞠煥宗 攝

中國式現代化的壯闊圖景日新月異,創新中國的逐夢征程步履堅實。

“我們比歷史上任何時期都更接近中華民族偉大復興的目標,我們比歷史上任何時期都更需要建設世界科技強國!”

在以習近平同志為核心的黨中央正確引領下,創新驅動的“中國號”航船正在新時代航程中乘風破浪,向著科技強國的目標奮勇前進!