內蒙古是我國北方重要生態安全屏障,其獨特的地理位置、複雜的地形地貌和氣候條件,孕育了多樣的生態系統和獨特的物種資源,分佈著國家重點保護植物47種、瀕危植物93種,是我國生物多樣性保護重點區域之一。

內蒙古已更新繪製完成省域和市域尺度的生態系統類型圖,全面調查了內蒙古植物多樣性狀況,評估制定了內蒙古生態系統紅色名錄,評出極危生態系統叢11個、瀕危生態系統叢27個、易危生態系統叢51個、近危生態系統叢40個。建設13個生態綜合監測站,在全國生態環境系統以“一站多點”方式布設生物多樣性監測樣地1308個。搭建省級生態保護紅線監管平臺,建設“內蒙古生物多樣性數據庫”,在8個自然區籌建智慧監測系統,提升生物多樣性智慧監管能力。編制了《區域生態品質動態評價技術規範》《生物多樣性監測網路技術規範》《生態保護紅線臺賬與監管數據庫建設標準》3項地方標準,構建了內蒙古“天空地一體化”的生物多樣性監測、評估與預警技術體系,為生物多樣性保護和監管提供技術支撐。

生物多樣性本底調查野外工作圖

內蒙古持續推進生物多樣性保護相關工作:一是持續開展生物多樣性調查和科學研究,為內蒙古生物多樣性保護與修復提供數據基礎;二是聯合創建“一站多點”監測模式,依託科研院所技術力量和科研基礎,通過部門協同、優勢互補、資源整合的監測模式,實現了生態監測網路的共建共用,推進生態監測網路建設提質增效;三是建立生物多樣性地方標準體系,推動保護工作標準化和規範化,促進生物多樣性保護與管理水準提升;四是推進生物多樣性智慧監測轉型,在部分國家級自然保護區搭建智慧監測系統,聯合高等院校共建省級生物多樣性數據庫,積極開展生態環境智慧監測創新應用試點建設,提升生物多樣性智慧化管理水準。

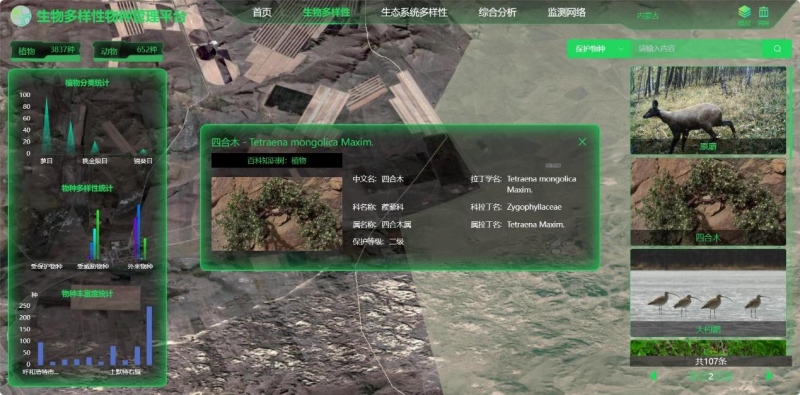

生物多樣性數據庫

內蒙古牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念,積極推動生物多樣性調查監測、技術標準體系建設、數字智慧賦能轉型等,為內蒙古生物多樣性保護與治理貢獻力量。